角田義久 氏(甲飛14期・震洋)の場合

昭和19(1944)年4月1日、土浦海軍航空隊甲種飛行予科練習生として、憧れの七ツ釦に身を包み、大空に羽ばたく夢と希望を胸に、晴れの入隊式に臨んだ。

既に3日前隊門をくぐり、入隊手続きを済ませ、150名の分隊に分けられ、第1班から第6班まで各班25名の班も決められた。私は第10分隊第3班に所属した。

すぐに被服の支給となり、鍔(つば)のついた軍帽、濃紺ジャケット型の上衣には金色に輝く七ツ釦、下着には褌(ふんどし)まであり、白い事業服(通常着)2着と、黒の短靴2足、それに手箱の中に裁縫道具一式と洗面用具が入っていた。支給された被服は総べて新品、他人の物と区別するため、自分の名前を墨で書くのに随分と時間がかかり、短靴は踵(かかと)の外側に小刀で彫るのだが、革は固いし小刀は切れず苦労した。最後に家を出るとき着て来た衣類を荷作りして送り返し、後は入隊式を待つばかりだった。

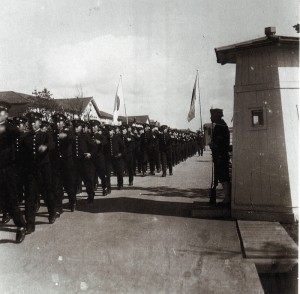

入隊式は午前10時、第一種軍装で第一練兵場に整列、高らかに響き渡るラッパの音に軍艦旗が掲揚され、司令官らしい偉い人が台の上に立ち、「第14期甲種飛行予科練習生を命ず」と宣告され、正式に予科練習生になることができた。

入隊式の日には赤飯と尾頭付きの御馳走だった。訓練は翌日から始まり、何を言われても勝手が分からず戸惑っていると「貴様達はお客様じゃないぞ!何をモタモタしとる!」と昨日は優しく面倒見てくれた班長も、恐ろしい顔で怒鳴りだした。

5月末に適性検査があり、操縦班と偵察班に分けられ、私は偵察班で操縦桿を握ることはなくなった。偵察班には通信の他に、物理、科学、気象、航法といった多岐にわたる学科も修得しなければならなかった。

東京大空襲があった数日後の3月中旬、分隊150名のうち80名に「特班」命令が下された。軍人勅諭に「上官の命を承ること、実は直ちに朕が命を承る義なりと心得よ」と示され、上官の命令には絶対服従しなければならない。誰からも事情説明など一言もなく、特班の意味も分からず、その場で質問する人もなく解散となった。この人選にはどのような基準で誰が関わったかなど一切知らされなかった。自ら志願した覚えもなく、全く本人の意思にも関係なく極秘の内に進められ、突然分隊長からの命令となった。

昭和20年3月22日卒業の日を迎えた。特別軍用列車に乗り込み午後2時に土浦駅を離れ、行き先も知らされずに西へ西へと走り続けた。博多を抜け諫早駅に停車したとき、そこで何人かの軍人が乗り込み「貴様達の行くところは川棚で、震洋艇の訓練を受けるのだ」と初めて行き先と目的を聞かされた。

震洋艇はいずれもベニヤ板の船体にトヨタトラックのエンジンを取り付け、艇の前部に250キロの高性能爆薬を装着し、侵攻する敵艦船に夜陰に乗じて高速で体当たりし爆破させるものである。兵舎は木造平屋のバラックで、訓練は到着早々に開始された。大村湾に突き出した木の桟橋に、俗に青ガエルとか④艇とか呼ばれる緑色の小船が何十隻も係留してあった。訓練は燃料補給から始まり、始動からクラッチの離し方や舵の取り方など、実際に動かしながら説明を受け、交代で操作してみると案外簡単にできた。しかし海を走るとなると思うようにならず、相当に技術や経験を積み、勘と度胸も必要だった。操縦や襲撃訓練以外に、十三粍機関銃とロサ弾(ロケット式焼霰弾)の実弾発射もあったが、このようにしてわずか2ヶ月間で技術を修得し、訓練を修了した。

昭和20年5月25日、第55震洋隊は第12突撃隊附を命じられ、6月14日に横須賀経由で鵜原(千葉県勝浦)に着任した。7月には物資搬入と共に基地整備が進み、震洋艇を格納する横穴式の地下壕もほぼ完成した。こうして出撃命令に即応できる態勢が整えられ、密かに出撃の機会を待ち受けていた。(「震洋隊の回想」から抜粋)