皆様こんにちは。約1年ぶりに筆を執りました学芸員y改めKです。

Yによるブログが復活しましたので、yでは混同してしまうため、Kに改名しました。

今後ともよろしくお願いいたします。

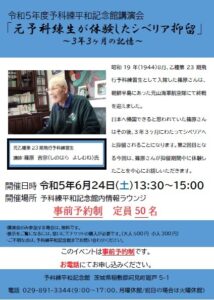

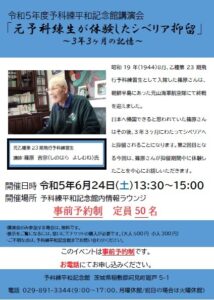

さて、予科練平和記念館では令和5年(2023)6月24日(土)に講演会「元予科練生が体験したシベリア抑留~3年3ヶ月の記憶~」を開催しました。当日は56名の方にご参加いただき、講師である元海軍乙種第23期飛行予科練習生の篠原吉宗(しのはら よしむね)さんのシベリア抑留時の経験をお聞きいただきました。

今回のブログでは、講演会に参加できなかったという方のために、今回の講演会の内容を写真とともに振り返っていこうと思います。

~講師紹介~

昭和4年(1929)6月6日に茨城県東茨城郡渡里村にて生まれました(現在は水戸市と合併し、水戸市渡里町となっています)。

昭和19年(1944)8月に乙種第23期飛行予科練習生として土浦海軍航空隊に入隊し、同月人吉海軍航空隊に派遣。

昭和20年(1945)2月には朝鮮にあった元山(げんざん)海軍航空隊に派遣されました。

同年8月、元山にて終戦を迎えた篠原さんは、当時のソ連による武装解除を受け、元山より北にある興南の港まで向かい、帰国の想いを持って乗船しますが、着いたのはソ連の港町でした。そこから、3年3ヶ月にわたって壮絶な抑留生活を経験されました。

篠原さんには令和4年(2022)10月8日にもご講演いただいており、第2回目となる今回はシベリア抑留時のお話を中心にご講演いただきました。

まずは、会場の写真です。令和4年度の講演会は当館20世紀ホールで行われましたが、今年度からは情報ラウンジでの開催となりました(コロナ禍前の状態に戻りました)。

会場には、講師の篠原さんが実際に着用していたドイツ女性将校の外套を展示しました。また、スクリーンには、講師自作の資料を投影し、参加された皆様にも配布資料としてお渡しいたしました。

また、今回の講演会は好評につき、当日席を設けました。当日は10名ほどご参加いただきました。

13時30分、講演会が始まりました。篠原さんによるシベリア抑留の体験談は、とても生々しく、貴重なお話でした。この講演会はアシスタントと篠原さんによるインタビュー形式で行われましたので、質問事項と篠原さんの体験談をまとめていきます。

Q1:終戦時の様子をお教えください。

8月15日は、元山海軍航空隊は通常通り特攻訓練を行っていました。その後、8月23日にソ連による武装解除があるまでが大変でした。朝鮮の方々が航空隊の周囲を囲んでいるような状態でした。そのような中で、航空隊の水道が止まりました。日常生活で必要な水をどのように調達していたか、それは航空隊内の防火水槽でした。ただし、夏の暑い時期なので、防火水槽には蚊の子ども(ボウフラ)が湧いていました。ボウフラ入りの水で炊いたご飯は、当初はとても食べれたものではありませんでしたが、空腹には耐えられず、2日、3日経つと皆食べていました。

Q2:昭和21年(1946)6月14日、日本への帰還を期待に込めて乗船した篠原さんでしたが、その船はソ連の港町ポシェットに到着しました。そこから、3年3ヶ月にわたる抑留生活が始まります。抑留された最初の頃は、どのような仕事を行っていましたか。

抑留された初期は、シベリア鉄道に沿って、所々で作業を行っていました。その後はモスクワ郊外のクラスノゴルスクにあった収容所(ラーゲリ)に収容されました。この収容所は、ロシア革命の時に当時の皇帝の側近達を収容していたと言われている収容所でかなり年季が経っていました。また、移動の際は、キーウも経由していました。

Q3:クラスノゴルスクの収容所には、どのような方がいましたか。また、どのような経験をされましたか。

クラスノゴルスクの収容所には、日本を含め、ドイツ等複数の国の人が収容されていました。他の国の人は国境が地続きであるため、隣国の言葉を覚えており、会話が出来ましたが、どの国とも国境が接していない私達は最初の頃は会話ができませんでした。しかし、ロシア語を覚えると、ロシア語でコミュニケーションをとれるようになりました。

Q4:ある朝起きたら、隣の方が亡くなられていたという経験をされたそうですが、その際は、どのようにされましたか。

ある朝起きたら、隣の人が起きてきませんでした。「朝食の時間だぞ」と呼び掛けても起きてこなかったので、近くに行ってみたら、息をしていませんでした。医者に診てもらったところ、近くの山に埋めてこいとのことでした。自分たちで亡くなった方を運び、白樺が続く山の中に亡くなった方を埋めました。その際、着ていた衣服は貰い、自分達の防寒着にしました。そうしないと、シベリアの寒さには耐えられませんでした。

Q5:現地の女性、エレーナさんとの思い出をお聞かせください。

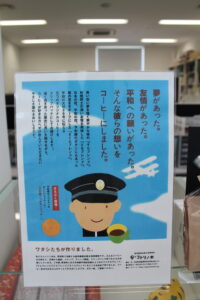

私達がある工場に働きに行っていた頃、男性はほとんどが兵士になっているため、工場には女工さんが多くいらっしゃいました。歳は大体16歳~20歳くらいでした。彼女たちはお昼休みの時に私達の所に来て、会話をしていました。当時は若かったので、ロシア語を2、3回聞けば話すことが出来ましたので、私も覚えたてのロシア語で会話をしていました。その会話をしていた女工さんの中の1人がエレーナでした。エレーナは私と同い年で、私の昼食を見て、これでは足りないだろうと監視から隠れながら黒パンを分けてくれました。今思えば、自分の朝食の残りや昼食を削って、渡してくれていたんだなと思います。そんなエレーナとも、仕事場所の変更により、最後のあいさつをすることもなく、離れ離れになってしまいました。

Q6:シベリアの寒さならではのトイレ事情があったそうですが、どのようなものだったのでしょうか。

シベリアでのトイレは、日本人と外国の人ではやり方が違いました。日本人は穴の上に板を2本かけて、その上でしていましたが、外国の人は穴の上に柱を立てて、その上に板を通し、そこに座ってしていました。

また、零下30度にもなるシベリアでは、排泄物も凍ってしまいます。それが山のように積みあがっていき、自分達に当たりそうになると、誰かが穴に入って、凍った排泄物の山を砕く必要がありました。私は、抑留者たちの中でも若い方だったので、他の人から砕いてくるように言われて、砕いていました。砕いている時は、凍っているので特に臭いはしないのですが、砕き終わって、暖かい所に行くと、凍っていた排泄物が溶けて臭いがするようになり、周りの人から遠くにいるように言われて、中々温まることが出来ませんでした。

Q7:最後に皆さんへのメッセージをお願いいたします。

皆さん、映画「ラーゲリより愛をこめて」はご覧になりましたか?シベリア抑留と言っても収容された場所によって、異なります。まだ観ていない方はぜひ観てみてください。

また、現在、ロシアがウクライナに侵攻しています。侵攻とは宣戦布告のない戦争です。戦争は人を殺せば殺すほど褒められる。狂っています。戦争はやってはいけないことです。

今回の講演会は90分で、13時30分から15時00分まで、篠原さんには多くの体験談をお話いただきましたが、この90分はとても濃い時間で、まだまだ篠原さんのお話を聞いていたいくらいでした。

講演終了時の様子です。篠原さんは現在94歳ですが、活力にあふれており、講演を通してこちらが元気をいただいたように感じました。

ここで、講演会に参加された方からいただいたアンケートを一部ご紹介いたします。(アンケート書面にて掲載の許諾をいただけた方のもののみになります。)

・7年前に他界した父と同じ歳の方の話が聞けてとても良かったです。

・篠原さんが体調が回復され、貴重なお話しをきかせていただきましてありがとうございました。シベリアでの抑留と聞き、ロシア人は日本人を敵視しているのかと思いましたら、人を大事にされたと聞き、驚きました。人は人を思う気持ちが国を越えてもあるのだなと思いました。

・当時戦争を体験した方のお話を聞けたのはとても貴重だと思いました。時間があっという間に感じました。

この他にも多くの方からアンケートのご回答をいただきました。ご協力いただきありがとうございました。皆様からのアンケートを基に、より良い講演会を開催できるよう邁進してまいります。

今年度1回目の講演会は大盛況のうちに閉幕となりました。次回の講演会を行う際は、またブログや公式Twitter、ホームページにてお知らせいたします。